木造住宅は文字通り土台や柱・壁などの構造体に木材が使用されている住まいのことであり、日本の伝統的な住宅構造です。

木造住宅には湿気が溜まりにくいなど日本の気候に適したさまざまなメリットが存在します。

しかし、木材でできているために「木造は火事に弱いのでは?」と不安を持つ方もいるようです。

今回は耐火についての基本的な知識とともに、木造住宅の耐火性能を説明します。

これから木造住宅を建築予定の方は、ぜひ参考にしてください。

耐火性能・耐火構造とは何か

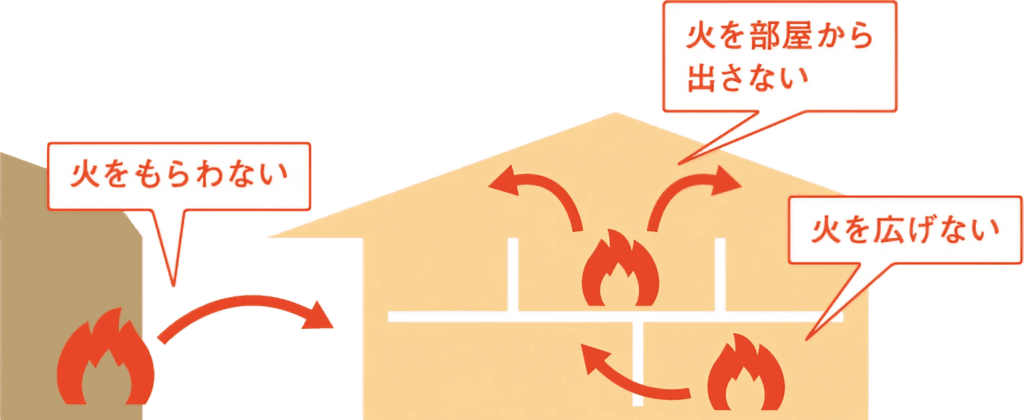

耐火性能・耐火構造とは、火災が終了するまでの間、建物の倒壊と延焼を防止する性能のことを指しています。

つまり、耐火性能・耐火構造の考え抜かれた建物は火事になっても倒壊しにくく、周囲への住宅の燃え広がりも抑えられます。

特に火災発生時に住宅の倒壊までの時間が確保できれば、家族が無事に避難する時間を確保できます。

また、消火活動が間に合い火災による損失を最小限に抑える効果も期待できます。

建築基準法にて設定されている耐火性には、室内・室外で発生する通常の火災が該当するものの、災害などの「異常・非常」な火災は対象外です。

耐火性能の基準

耐火性能の基準は、階数や構造部分の種類で異なります。

代表的な基準値については次の表を参考にしてください。

ただし、実際の耐火性能の基準はより細かな構造部分ごとに分類されています。

| 最上階及び最上階から数えた階数が2~4以内の階 | 最上階から数えた階数が5以上で14以内の階 | 最上階から数えた階数が15以上の階 | |

| 壁(間仕切壁・外壁) | 1時間 | 2時間 | 2時間 |

| 柱 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |

| 床 | 1時間 | 2時間 | 2時間 |

| 梁 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |

| 屋根 | 30分 | ||

| 階段 | 30分 | ||

一般的な住宅は3階建て以下であるため、最長1時間の火災に耐えられる性能が求められるということです。

火災による住まいの倒壊までに1時間の猶予があれば、家族の避難や消火が間に合う可能性が高いでしょう。

耐火と防火の違い

耐火と防火は一見似ているように感じられますが、実際には異なる概念です。

それぞれの意味と目的を理解することが、木造住宅の安全性を考える上で重要です。

耐火とは、火災が発生した際に建物が一定の時間倒壊せずに耐えられる性能のことを指します。

具体的には、建物の構造部分が火災の熱や炎に対してどれだけの時間耐えられるかが評価されます。

耐火性能は以下の点で重要です。

- 避難時間の確保:火災が発生しても建物がすぐに倒壊しないことで、居住者が安全に避難するための時間を確保できます。

- 延焼の防止:建物が長時間耐火性能を保持することで、火災が隣接する建物に広がるのを防ぎます。

- 消火活動の支援:消防隊が到着して消火活動を行うまでの時間を稼ぐことができます。

防火は、火災の発生そのものを防ぐための対策や、火災が発生した場合にその影響を最小限に抑えるための手段を指します。

防火の具体的な取り組みは以下の通りです。

- 火災の予防:防火材料の使用や、火元となる設備の適切な管理、定期的な点検を行うことで火災の発生を防ぎます。

- 火災の抑制:火災が発生した場合に、その広がりを抑えるための防火扉や防火壁の設置があります。

- 早期発見と対応:煙探知機やスプリンクラーシステムの設置により、火災を早期に発見し、自動的に消火活動を開始することができます。

耐火と防火の違いは下記のように分類できます。

| 比較項目 | 耐火 | 防火 |

| 定義 | 火災が発生した際に建物が一定時間耐える性能 | 火災の発生を防ぎ、火災の影響を最小限に抑える手段 |

| 目的 | 建物の倒壊防止、避難時間の確保 | 火災の予防、火災の影響の抑制 |

| 具体例 | 耐火構造の柱や壁、耐火被覆 | 防火扉、防火壁、煙探知機、スプリンクラー |

耐火と防火は、いずれも木造住宅の安全性を高めるために欠かせない要素です。

耐火は火災が発生した際の建物の耐久性に焦点を当てており、防火は火災の予防とその影響を抑えることを目的としています。

これらの違いを理解し、適切な対策を講じることで、安全で安心な住まいを実現することができます。

耐火構造と準耐火構造の違い

耐火構造よりも少し耐火性能が劣る構造に準耐火構造があります。

両者の違いは次の通りです。

- 耐火構造:火災が終了するまでの間、建物の倒壊と延焼を防止する

- 準耐火構造:火災の延焼を抑制する

準耐火構造は耐火構造と比較して、火災に建物が耐えられる時間が短く、延焼も防止ではなく抑制までに留まります。

耐火構造と準耐火構造では、火災が発生した時に建物が受けるダメージは大きく異なります。

火災に強い住宅を建てたいと考えているのなら、耐火構造を選択するべきです。

防火地域・準防火地域の建築物には耐火性が義務付けられる

防火地域・準防火地域とは厳しい建築制限が存在する地域を指しており、一般的には建物の密集度が高い地域や幹線道路沿いが指定されます。

防火地域・準防火地域では市街地に火災が広がることを抑えるために、建物の延べ面積・階数に応じて構造や使用する機材に制限があります。

防火地域に、3階以上または延べ面積100㎡以上の建物を建築する場合には耐火性能・それ以外の建物は準耐火性能を備えなければいけません。

防火地域ごとの制限については、十分な事前確認が必要です。

木造住宅における耐火建築物の技術的基準について

木造住宅の耐火建築物を設計する際には、法令で定められた技術的基準を遵守する必要があります。

これには、適合ルートA、適合ルートB、および適合ルートCという3つのルートがあります。

それぞれのルートについて詳しく説明します。

適合ルートA:政令で定める技術的基準を満たす耐火構造

適合ルートAは、建築基準法で定められた具体的な技術的基準に従うことで、建物の耐火性能を確保する方法です。

これには以下のような基準があります。

- 耐火材料の使用:建築物の主要な構造部分には、耐火性能を有する材料を使用します。具体的には、鉄筋コンクリートや耐火被覆を施した鉄骨などが該当します。

- 設計・施工基準:耐火建築物の設計や施工に関する詳細な基準が政令で定められており、これに従うことで耐火性能を確保します。

適合ルートB:耐火性能検証法による適合

適合ルートBは、耐火性能検証法を用いて建物の耐火性能を確認する方法です。

この方法では、実際の火災時における建物の挙動をシミュレーションし、耐火性能を検証します。

- シミュレーション技術:コンピュータシミュレーションを用いて、火災時の熱伝導や構造の変形を詳細に解析します。

- 実験データの活用:実際の火災試験のデータを基に、建物の耐火性能を評価します。これにより、実際の火災条件に近い状況での性能確認が可能となります。

適合ルートC:高度な設計法による適合

適合ルートCは、最新の技術や高度な設計法を用いて建物の耐火性能を確保する方法です。

この方法は、特に複雑な設計や特殊な用途の建物に適しています。

- 性能設計:建物の使用目的や周辺環境に応じて、最適な耐火設計を行います。これには、耐火性能の高い材料の選定や、先進的な施工技術の導入が含まれます。

- 個別評価:建物ごとに個別の評価を行い、耐火性能が法的基準を満たすことを確認します。

建築基準法における耐火に関する規定

耐火性能に関する規定は、建築基準法の複数の条文に記載されています。

特に重要な条文は以下の通りです。

| 建築基準法 | 内容 |

| 第27条 | 耐火建築物の構造および材料に関する規定が定められています。これにより、建物の主要な構造部分に使用する材料や設計基準が明確に示されています。 |

| 第61条 | 防火地域および準防火地域における建築物の耐火性能に関する規定です。この条文では、これらの地域での建築物の耐火性能要件が詳細に定められています。 |

| 第62条 | 特定建築物に対する耐火性能の基準が規定されています。この条文は、特に大規模な建築物や特殊用途の建築物に適用される基準を示しています。 |

木造住宅の耐火性能を確保するためには、法令で定められた技術的基準を遵守し、適切な適合ルートを選択することが重要です。

これにより、建物の安全性を高め、火災時における被害を最小限に抑えることができます。

今後の木造住宅の建築においては、これらの基準を理解し、適切な耐火設計を行うことが求められます。

木造住宅は耐火性が高い

木材は火で燃えるため「木造住宅は火災に弱いのではないか」と考える方がいますが、それは必ずしも正しいとは言えません。

木材には独自の特性があり、その特性が木造住宅の耐火性を高めています。

熱を伝えにくい「木」

木材は燃えやすい素材であることは事実ですが、その燃え方には特筆すべき特徴があります。

木材は燃焼すると表面に炭化層を形成します。この炭化層が断熱材の役割を果たし、内部への酸素供給を遮断するため、火の進行が遅くなります。

実際の火災実験では、この炭化層が内部の木材を保護し、完全に燃え尽きるまでに時間がかかることが確認されています。

木材の燃焼速度

木材の燃焼速度は比較的遅く、1分間に約0.6〜0.8mmの速度で燃え進みます。

これは、火災発生後も一定の時間内に木材の強度が保持されることを意味します。

そのため、火災が発生してもすぐに構造が崩壊することはなく、家族が安全に避難できる時間を確保できます。

また、消防による消火活動が進められるまでの猶予を持つことができます。

鉄との比較

鉄は木材とは異なり、燃えることはありませんが、400℃を超える高熱にさらされると急激に強度を失い、曲がりやすくなります。

この現象は「メルトダウン」と呼ばれ、火災時に鉄骨が急激に変形し、建物全体が崩壊する危険性を高めます。

一方、木材は熱に対して強度の低下が緩やかであり、火災時にも構造を保持しやすい特徴があります。

木造住宅の耐火性を高めるポイント

木造住宅は選択する構造次第で耐火性が異なります。

ここでは、木造住宅の耐火性を高める構造について説明します。

耐火性が高いツーバイフォー工法を選択する

ツーバイフォー工法とは、2インチ×4インチの柱を枠組みとして、柱ではなくパネルで屋根・床・壁を箱状に組み合わせていく工法を指しています。

構造用合板が面で住宅を支えるために、火災発生時の炎の進行を遅らせることができます。

さらに、パネルの中にファイヤーストップ材を組み込むと、空気の流れが遮断されて上下の階への炎の広がりが抑えられるでしょう。

ツーバイフォー工法には、施工期間が短く費用も安く抑えられるなどのメリットもあり、最近では多くの方がツーバイフォー工法を選択しています。

燃えにくい材料を組み合わせる

火災を防ぐ技術が発達した今では、さまざまな耐火性の高い材料が用意されています。

建築基準法で認められている燃えにくい材料の基準は以下の通りです。

| 名称 | 耐火可能な時間 (燃焼しない・有害なガスや煙を発生させない・変形・溶融などの損傷がない) |

| 不燃材料 | 20分間 |

| 準不燃材料 | 10分間 |

| 難燃材料 | 5分間 |

具体的には、コンクリート・石・レンガ・グラスウール・12mm以上の石膏ボードなどは不燃材料に該当します。

最も燃焼しにくい材料である不燃材料を積極的に活用すれば、住まいの耐火性を高めることができます。

耐火木造住宅の坪単価目安

耐火性は火災の際に家族の命を守る重要な性能ですが、一般的な木造住宅と比較すると耐火性能を上げるために取り入れた材料や施工にプラスのコストがかかります。

しかし、鉄筋コンクリート造や鉄骨造と比較した場合は、木造耐火建築物の方が大きくコストを抑えられます。

- 木造耐火建築物の平均的な坪単価:70〜80万円

- 鉄筋コンクリート造・鉄骨造の平均的な坪単価:120万円〜150万円

※3階建て・20坪の住宅の場合

いざという時に家族を守れる住宅を建築するためには、耐火性能にかかるコストは必要であると考えるべきです。

木造住宅のデメリットも理解する

木造住宅には耐火性や耐震性といった多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。

まず、木造住宅は鉄筋コンクリート造や鉄骨造と比較すると、耐用年数が短い傾向があります。これは、木材が自然素材であるため、長期間の使用によって劣化しやすいことが一因です。

また、湿気に弱く、適切なメンテナンスを怠ると腐朽が進行する可能性があります。

さらに、シロアリなどの害虫被害に遭うリスクも考慮しなければなりません。

木材はシロアリの好物であり、特に地盤が湿気の多い場所では、定期的な防虫対策が欠かせません。

これらの害虫被害は、木造住宅の構造部分に深刻なダメージを与えることがあります。

また、木造住宅の品質は使用する素材や職人の技術に大きく依存します。

安価な材料を使用したり、技術が未熟な職人によって建てられた場合、品質にばらつきが出る可能性があります。

その結果、建物の強度や耐久性に問題が生じることがあります。

ただし、これらのデメリットは対策を講じることで大幅に軽減することが可能です。

まず、信頼できるハウスメーカーや工務店を選ぶことが重要です。

これにより、適切な素材が使用され、熟練した職人によって高品質な木造住宅が建設されます。

さらに、定期的なメンテナンスを行うことで、木材の劣化や害虫被害を防ぎ、建物の耐久性を維持することができます。

木造住宅のメリット・デメリットについては、こちらをご覧ください。

木造住宅と鉄骨住宅の違いについては、こちらをご覧ください。

木造住宅は耐震性も高い

木造住宅は火災だけでなく、地震にも強い構造です。

木材は鉄やコンクリートに比べて軽くてしなやかであり、これが地震時の揺れを効果的に吸収する特性を持っています。

そのため、地震によるダメージを抑えることができます。

日本の伝統的な木造建築技術は、地震に強い工法が多く採用されており、現代の建築技術と融合することでさらに耐震性が向上しています。

木造住宅の耐震性能は耐震等級という指標で評価され、等級が高いほど耐震性が優れていることを意味します。

例えば、耐震等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たし、耐震等級3は最も高い耐震性能を示します。

東日本大震災においても、多くの木造住宅が大きな損傷を免れたことがその耐震性の高さを証明しています。

地震に強い住宅評価である耐震等級については、こちらの記事を参考にしてください。

まとめ

木造住宅は火災に弱いというイメージを持つ方もいますが、実際にはツーバイフォーやファイヤーストップ構造を選択することで高い耐火性が維持できます。

さらに木造住宅は耐震性も高いため、災害に強い構造となります。

これから住宅を建築するのであれば、万が一の時にも家族をしっかり守れる住宅について考えてみてください。

広島・東広島・福山で理想の注文住宅を建てたいなら、広島を中心に累積1万棟を超える注文住宅を手がけてきた山根木材にご相談ください。

私たちはお客様の住まいと暮らしに寄り添うライフパートナーとして、ご家族の思いに耳を傾け、ライフステージの変化も見据えた、お客様の暮らしに寄り添ったプランをご提案します。

お問い合わせ・資料請求は、下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。